【孔子】 人称“至圣”,春秋时期鲁国人。儒家学派创始人。中国著名的大思想家

、大教育家、政治家。孔子曾受业于老子,带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。相传有弟

子三千,其中七十二贤人。孔子去世后,其弟子及其再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成儒家经典《论语》。为世界十大

文化名人之首。其思想核心为“仁”与“礼”。主张有教无类、因材施教,开创私学。在易学中明确提出了“美在其中”、“见仁见智”等著名美学

命题。是世界十大文化名人之首,也是中华文化最重要的代名词之一。

【龙纹

】龙是汉民族所敬奉的图腾,是吉祥雄伟的象征。龙的标准类型是有两个杈角、蛇身、四足、鳞片、腥味浓烈。传说龙能行云布雨、消灾降福,象征

祥瑞。中国历代正史记载的龙事件大概有三百多起,传说文献更是庞大。中国人的日常生活中,衣有龙袍;食有龙虾、龙眼、龙须面、龙冠;建筑有

龙宫、龙亭;行有龙舟、龙车;家具有龙椅、龙床。正月十五舞龙灯,五月端午赛龙船。天上和龙有关的名词不下数百。一千年前编辑的《太平广记

》搜集的龙的神话小说,就有八十一则。在中国,龙简直无所不在。

【关公】

即关羽,三国著名将领,位列蜀汉“五虎上将”之首。其倍受中华文化历代推崇,由于其忠义和勇武的形象,多被民众尊称为关公、关老爷,又多次

被后代帝王褒封,直至“武帝”,故也被称为关圣帝君、关圣帝、关帝君、关帝等。在民间,关公是位武财神,是保护商贾之神。又说关帝庙里抽的

签最准、最灵验,不少文人吟诗推波助澜。关羽有美须髯,忠义双全、智勇兼具、勇猛善战;好读《左氏春秋》,能诵读如流。关羽单刀赴会、刮骨

疗毒的典故流传至今,为人津津乐道。

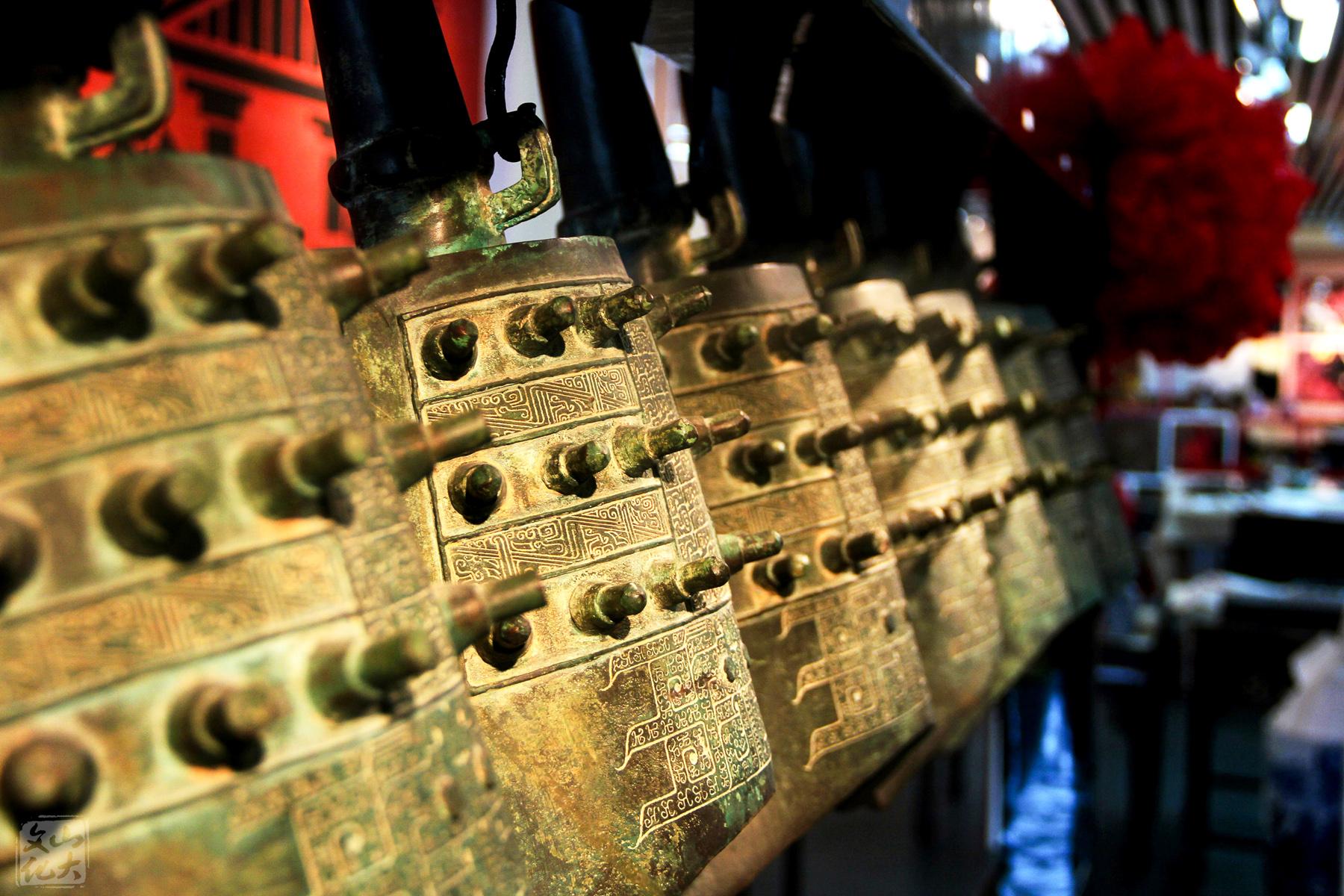

【编钟】中国古代重要的打击乐器,是

钟的一种。中国是制造和使用乐钟最早的国家,编钟兴起于西周,盛于春秋战国直至秦汉。由若干个大小不同的钟有次序地悬挂在木架上编成一组或

几组,每个钟敲击的音高各不相同。由于年代不同,编钟的形状也不尽相同,但钟身都绘有精美的图案。在中国古代,编钟是上层社会专用的乐器,

是等级和权力的象征。曾侯乙编钟上还标有和乐律有关的铭文2800多字,记录了许多音乐术语,显示了中国古代音乐文化的先进水平。编钟音乐清脆

明亮,悠扬动听,能奏出歌唱一样的旋律,又有歌钟之称。

【绣花鞋】鞋文化

与刺绣艺术的完美结合,是华夏民族独创的手工艺品。绣花鞋的刺绣修饰手法沿袭了东方装饰唯美的审美风尚,注重鞋面的章法和鞋帮的铺陈,并配

以鞋口、鞋底的工艺饰条。应用彩色丝线从鞋头到鞋跟甚至鞋底和鞋垫上都绣上繁缛华丽的纹样。绣花鞋绣纹主题来源于生活,主旋律是民间文化和

民俗风情,基本参案有花鸟草虫、飞禽走兽、爪蒂花果、山川风物、戏剧人物等。吉祥参案有莲生贵子、榴开百子、双蝶恋花、龙飞凤舞等,寓意着

生命的赞歌和美满的人生。经初步考察,我国有二十多个少数民族把绣花鞋作为本民族的穿着特色。绣花鞋已成为全民族共同的文化财富,绣花鞋为

名副其实的“中国鞋”。

【泥塑】即用粘土塑制成各种形象的一种民间手工艺

。是中国一种古老常见的汉族民间艺术。它以泥土为原料,以手工捏制成形,或素或彩,以人物、动物为主。在民间俗称"彩塑"、"泥玩"。在明清以

后,民间彩塑赢得了老百姓的青睐,其中最著名的是天津的“泥人张”和无锡的惠山泥人。它早已走出国门,成为中外文化交流的使者,为越来越多

的国家和人民所接受和喜爱。泥塑艺术具有强烈的视觉冲击效果,欣赏角度也极为丰富和多样化,更能贴近于人们的生活。

【制茶工艺】中国茶是中华文化的重要象征。从传统手艺来看,制茶并非简单之事,必须

要各方面的条件相互配合得宜,才能制出令人回味无穷高品质的茶叶。它更像是在制造一件艺术品,具有深厚的文化底蕴。茶叶由茶树上采摘后,经

不同的加工过程可制作出各式不同的茶。一般茶叶的制造过程包含了采摘茶菁、日光萎雕、室内静置萎雕、炒菁、揉捻及干燥等步骤。其中,茶菁的

品质影响成茶的品质甚钜,而品种、季节与采摘时间则会影响茶菁的品质,一般而论春茶、冬茶品质佳,秋茶次之,夏茶最差。图为茶乡人制茶的小

型金属雕塑。

【成人礼】汉族自古就有成人礼仪,男孩子的叫做"冠礼",女孩

子的叫做"笄礼"。汉文化是礼仪的文化,而冠、笄之礼就是华夏礼仪的起点。为跨入成年的青年男女举行这一仪式,是要提示他们:从此将由家庭中

毫无责任的"孺子"转变为正式跨入社会的成年人,只有承担成人的责任、履践美好的德行,才能成为各种合格的社会角色。汉族成年礼延续数千年,

至满清入关后,满清统治者一纸令下,终结了绵延了几千年的成人礼,以致后来人只能在"不知不觉"中进入成年,现在正在逐渐恢复。

【成人礼-冠礼】冠礼即是跨入成年人行列的男子加冠礼仪。日期定在成人者生日(公历农

历皆可)或对其有重要意义的日子。具体的仪式是由受礼者在宗庙中将头发盘起来,戴上礼帽。要穿戴的服饰很多,包括冠中、帽子、幞头、衣衫、

革带、鞋靴等,分为3道重要程序,分3次将不同材料制成、代表不同含义的帽子一一戴上。冠礼仪程如下:迎宾-就位-开礼-冠者就位-宾盥-初加-一

拜-二加-二拜-三加-三拜-置醴-醮子-.字冠者-聆训-揖谢-礼成。字冠者即由父亲或其他长辈、宾客在本名之外另起一个"字",只有"冠而字"的男子

,才具备日后择偶成婚的资格。

【成人礼-笄礼】与男子的冠礼相对,女子的成

年礼叫笄礼,也叫加笄,在15岁时举行,由女孩的家长替她把头发盘结起来,加上一根簪子,改变发式表示从此结束少女时代,可以嫁人了。笄礼仪

程与冠礼相同。笄者服饰由最初的童子采衣,初加发笄、素色襦裙,二加发钗、曲裾深衣,三加为钗冠与大袖长裙礼服,三次加笄的服饰,分别有不

同的蕴义,象征着女孩子成长的过程——采衣色泽纯丽,象征着女童的天真烂漫;色浅而素雅的襦裙,象征着豆蔻少女的纯真;端庄的深衣(尤其是

曲裾的),是公认的最能体现汉民族女子之美的服饰,象征着花季少女的明丽;最后隆重的大袖礼衣则反映了汉族女子的审美取向--雍容大气,典雅

端丽。

【中式婚礼】婚娶之礼。古时于黄昏举行,取其阴阳交替有渐之义,故

称。相传中国最早的婚姻关系和婚礼仪式从伏羲氏制嫁娶、女娲立媒约开始。《通鉴外纪》载:“上古男女无别,太昊始设嫁娶,以俪皮为礼。”从

此,俪皮(成双的鹿皮)就成了经典的婚礼聘礼之一。之后,除了“俪皮之礼”之外,还得“必告父母”;到了夏商,又出现了“亲迎于庭”“亲迎

于堂”的仪节。周代是礼仪的集大成时代,彼时逐渐形成一套完整的婚姻礼仪,《仪礼》中有详细规制,整套仪式合为“六礼”:纳彩、问名、纳吉

、纳征、请期、亲迎。六礼婚制作从此为华夏传统婚礼的模板,流传至今。婚礼是汉传统文化精粹之一,大红花轿、浩浩荡荡的迎亲仪仗队、拜天地

、掀盖头,身穿"凤冠霞帔、状元服"的中式婚礼,逐渐成为现代人的新时尚。